小柴胡汤

功用

和解少阳。

主治

1.伤寒少阳证。症见往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,口苦,咽干,目眩者。

2、妇人热入血室证。妇人中风,经水适断,寒热发作有时。

3.疟疾、黄疸以及内伤杂病而见少阳证者。

解读

小柴胡汤为和解少阳的代表方剂。方中柴胡入肝胆经,透泄与清解少阳之邪,并能疏泄气机之郁滞,使少阳之邪得以疏散,为君药。黄芩清泄少阳之热,为臣药。柴胡之升散,得黄芩之清降泄,两者配伍,而达到和解少阳的目的。胆气犯胃,胃失和降,佐以半夏、生姜和胃降逆止呕;邪从太阳传入少阳,缘于正气本虚,故又佐以人参、大枣益气健脾,扶正以祛邪,炙甘草助参、枣扶正,且能调和诸药,为使药。诸药合用,以祛邪为主,兼顾正气,以和解少阳为主,兼和胃气。使邪气得解,枢机得利,脾胃调和,则诸证自除。

小柴胡汤方出《伤寒论》,在原书中涉及条文众多,然第96、97两条最为重要:从这两条可见,当初设小柴胡汤用于治疗腠理不密,正气已有耗损,邪气人于半表半里之证。正如两军交战,正气不足,不能拒邪于表,故转而退守二线,与邪气相抗争。

方论精选

清吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》:“方以小柴胡名者,取配乎少阳之义也,至于制方之旨及加减法,则所云上焦得通津液得下,胃气因和尽之矣。何则?少阳脉循胁肋,在腹阳背阴两岐间,在表之邪欲入里,为里气所拒,故寒往而热来,表里相拒而留于岐分,故胸胁苦满,神识以拒而昏困,故嘿嘿,木受邪则妨土,故不欲食,胆为阳木而居清道,为邪所郁,火无从泄,逼炎心分,故心烦,清气郁而浊,则成痰滞,故喜呕,呕则木火两舒,故喜之也,此则少阳定有之证。其余或之云者,以少阳在人身为游部,凡表里经络之罅,皆能随其虚而见之,不定之邪也。据证俱是太阳经中所有者,特以五六日上见,故属之少阳,半表半里兼而有之,方是小柴胡证。方中以柴胡疏木,使半表之邪得从外宣,黄清火,使半里之邪得从内彻,半夏豁痰饮,降里气之逆,人参补久虚,助生发之气,甘草佐柴苓调和内外,姜枣佐参夏通达荣卫,相须相济使邪无内向而外解也。至若烦而不呕者,火成燥实而逼胸,故去人参半夏加栝蒌实也;渴者燥已耗液而逼肺,故去半夏加栝蒌根也;腹中痛,木气散入土中,胃阳受困,故去黄芩以安土,加白芍以木也;胁下痞硬者,邪既留则木气实,去大枣之甘而泥,加牡蛎之咸而软也;心下悸、小便不利者,水邪侵乎心矣,故去黄芩之苦而伐,加茯苓之淡而渗也;不渴、身有微热者,半表之寒尚滞于肌,去人参加桂枝以解之也;咳者,半表之寒凑入于肺,故去参枣加五味子,易生姜为干姜以温之,虽肺寒不减黄芩,恐干姜助热也。总之邪在少阳,是表寒里热,两郁不得升之,故小柴胡之治,所谓升降浮沉则顺之也。”

明吴昆《医方考》:“柴胡、黄芩能和解少阳经之邪,半夏、生姜能散少阳经之呕,人参、甘草能补中气之虚,补中所以防邪之入里也。”

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》:“那么柴胡与黄芩为伍,黄芩治烦,这两味药都是解热祛烦。半夏、生姜,这是小半夏汤能够逐饮止呕的,柴胡证里头常有呕的。呕是因为什么呢,因为胃虚,搁人参、甘草、大枣,补中建胃。所以小柴胡汤既是一个健胃止呕的方药,也是一个祛烦祛热的方药。”

儿科应用

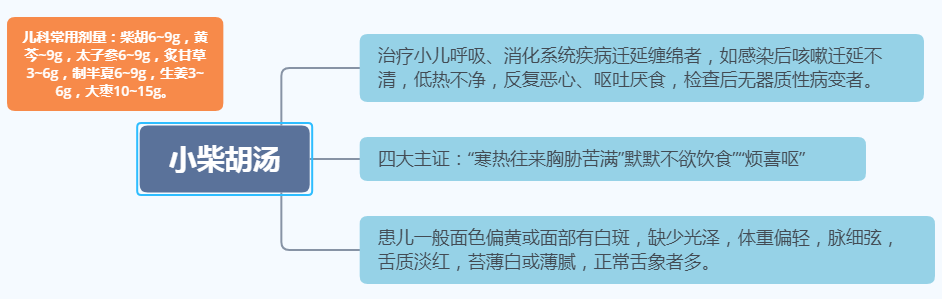

小柴胡汤儿科常用剂量:柴胡6~9g,黄芩~9g,太子参6~9g,炙甘草3~6g,制半夏6~9g,生姜3~6g,大枣10~15g。常规水煎,温服,每日2次。

盛老师常以此方加减,用于治疗小儿呼吸、消化系统疾病迁延缠绵者,如感染后咳嗽迁延不清,低热不净,反复恶心、呕吐厌食,检查后无器质性病变者。

小柴胡汤是儿科临床运用很广的方剂,“寒热往来是其主证之一,其中的寒热可以是体温计测得的发热,更多的是患儿的自我感觉和家长观察到的,如孩子总叫“我热,我热”,入睡被子很薄仍然喊热,不愿盖,但一吹风或出门又怕冷,流清涕,接着就感冒了。这种寒既无附子可温之里寒,也无麻黄可汗之表寒;这种热既无石膏可清之经热,也无大黄可下之腑实。是谓寒热捉摸不定之象。“胸胁苦满”是小柴胡汤主证之二,提示疾病部位在胸胁,应包含肝、胆、胰、肺、胸膜、乳房等脏器;“苦满”是患儿自觉症状,年长儿会主诉胸闷,透不出气,难过,不会言语者则表现为烦躁哭吵。

“默默不欲饮食,心烦喜呕”是累及胃肠,致消化功能低下。情绪低落或烦躁不安、厌食、恶心、呕吐等,日久患儿易体重不增。

总之,“寒热往来胸胁苦满”默默不欲饮食”“烦喜呕”是小柴胡汤四大主证。患儿一般面色偏黄或面部有白斑,缺少光泽,体重偏轻,脉细弦,舌质淡红,苔薄白或薄腻,正常舌象者多。

医案1

患儿,安某,男,5岁。2017年12月15日初诊低热1天。近2个月反复呼吸道感染,昨又发热,体温38℃,无恶寒,无咳嗽,无鼻塞流涕,平时挑食,胃纳欠佳,大便畅。查体:形体消瘦,色略倦,面色欠华,咽稍红,心肺听诊无殊,舌淡,苔白腻,脉细滑。治拟和解助运。处方:柴胡9g,黄芩6g,姜半夏9g,生姜6g,大枣10g,桔梗6g,甘草6g,蝉蜕5g,生麦芽10g,炒鸡内金9g 5剂。

二诊:患儿无发热,无咳嗽,胃纳增加,挑食大便畅。查体:面色欠华,精神好,舌淡红,苔薄腻,脉细。治拟健脾助运,小柴胡汤合四君子汤处方:柴胡g,黄芩6g,姜半夏9g,太子参9g,生姜6g,大枣6g,甘草6g,炒白术9g,茯苓9g,陈皮6g,炒鸡内金9g,甘草6g。7剂服药后挑食好转,食欲改善。再以原意,调理2次。患儿形体虽偏瘦,但面色红润,神气灵活,原常汗出皮肤冷、喷嚏的症状消失,偶尔感冒亦能迅速好转。

按语

患儿反复感冒,腠理不密,正气已有耗损,且胃纳欠佳,舌苔白腻,治予小柴胡汤和里解表。二诊表证基本已解,小儿脾常不足,反复感冒后,脾脏更虚,健运失职,形体消瘦,面色不华,予小柴胡汤合四君子汤和解助运。

医案2

患儿,王某,男,4岁。2018年11月24日初诊。咳嗽1周,发热1天。体温最高40℃,咳嗽有痰,不剧,鼻塞清涕,精神可,胃纳减少,大便偏溏。查体:咽红,两肺听诊无殊,舌苔薄腻。血常规未见异常。治拟外散风寒,和中助运,予小柴胡汤合葛根汤。处方:柴胡9g,黄芩9g,太子参6g,姜半夏9g,甘草6g,大枣6g,桂枝6g,炒白芍9g,葛根10g,生麻黄3g,生姜3片(嘱家长自备)。3剂。嘱少量频服,服药后食少许热粥,并盖被助其发汗。

二诊:患儿服药1剂后,身上微微汗出体温从39℃降至38.7℃,因患儿精神尚可,嘱其暂不服布洛芬混悬液,至次日凌晨,家长回报发热全退。再服一剂,咳嗽明显缓解,鼻塞、清涕亦除。

按语

患儿发热,纳减,大便糊,少阳证也;鼻塞、清涕者,表证仍在;治拟和解助运,径投以小柴胡汤合葛根汤,药证相符,病去人安。

PLEASE SELECT AN ITEM

PLEASE SELECT AN ITEM

小柴胡汤思维导图

小柴胡汤思维导图