七味白术散(白术散)

功用

健脾止泻。

主治

脾胃久虚,呕吐泄泻,频作不止,精液枯竭,烦渴躁,但欲饮水,乳食不进,羸瘦困劣,因而失治,变成惊痫,无论阴阳虚实,并宜服。

解读

钱氏创立了著名的七味白术散。该方由四君子汤加木香、藿香、葛根而成。

方中以四君健脾益气,木香理气止泻,藿香化湿和中,二药芳香悦脾而健胃;葛根生津止渴,并有升阳作用,鼓舞胃气上行,实为临床治疗口渴作泻之圣药,正如金张元素《珍珠囊》云“升阳生津,脾虚作渴者,非此不除”。七味白术散全方融补、运、升、降为一体,补而不滞,并且针对婴幼儿腹泻的脾运不足、易耗伤阴液的特点,可以起到标本兼顾的治疗效果。

方论精选

宋钱乙《小儿药证直诀类证释义》:“治脾胃久虚,呕吐泄泻,频作不止,精液枯竭烦渴躁,但欲饮水,乳食不进,羸瘦困劣因而失治,变成惊痫,不论阴阳虚实,并宜服。”

明万全《幼科发挥》:“余教诸子治泄泻,始终三法:初用理中丸一服;不止,次用五苓散,一二服分利;不止,三用白术散服之良;又不止,用参苓白术散调理,未有不效。”“小儿泄泻,大渴不止者,与汤水饮之,水入则愈加渴而病益甚,宜生脾胃之津液,白术散主之。”“渴只饮本方则胃气上升,津液自升,泄泻止矣。”

明吴昆《医方考》:“脾虚肌热,泄泻者,此方主之。脾虚者,补之以甘,故用人参、白术、茯苓、甘草;肌热者,疗之以清,故解以葛根;脾困者,醒之以香,故佐以藿、木。”

清黄庭镜《目经大成》:“中气者,脾胃之气也,虚则不和,不和则热作,而泄泻时下,虚则补之于甘,故用四君。热者沉之以清,故用干葛。不和者,醒之以香,故用藿、木香。”

儿科应用

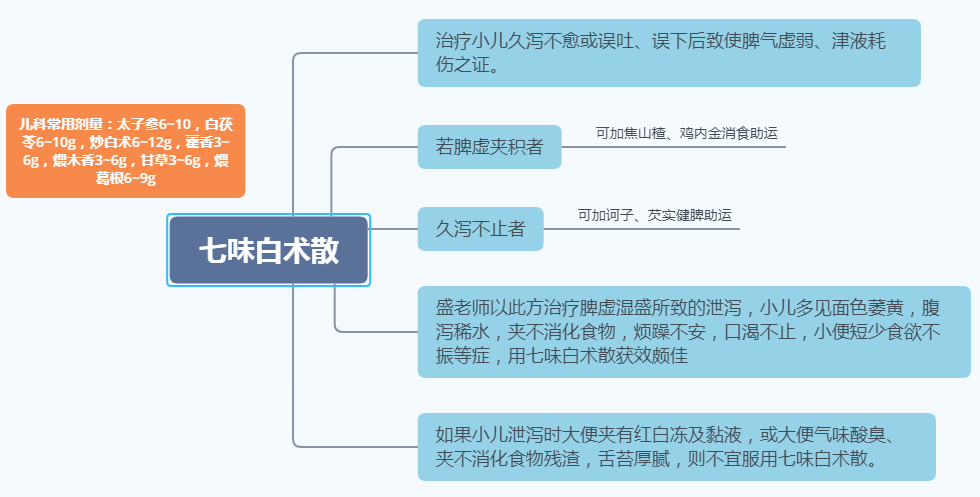

七味白术散儿科常用剂量:太子参6~10,白茯苓6~10g,炒白术6~12g,藿香3~6g,煨木香3~6g,甘草3~6g,煨葛根6~9g。现代用法:水煎,温服,每日2次。

盛老师临床常以七味白术散为基本方加减,用于治疗小儿久泻不愈或误吐、误下后致使脾气虚弱、津液耗伤之证。

小儿体质娇嫩,气血未充,而气血津液又是生机之本,故临证须时时顾护珍惜。基于这种治疗思想,针对胃有虚热、津液亏耗、中气下陷等证,七味白术散立方严谨,配伍精当,是治疗小儿泄泻的验方、良方。

盛老师以此方治疗脾虚湿盛所致的泄泻,小儿多见面色萎黄,腹泻稀水,夹不消化食物,烦躁不安,口渴不止,小便短少食欲不振等症,用七味白术散获效颇佳;若脾虚夹积者,可加焦山楂、鸡内金消食助运;久泻不止者,可加诃子、芡实健脾助运。但如果小儿泄泻时大便夹有红白冻及黏液,或大便气味酸臭、夹不消化食物残渣,舌苔厚腻,则不宜服用七味白术散。

医案

患儿,徐某,女,14个月。2017年10月22日初诊。腹泻1周余,日解6~7次,大便呈糊状,无黏液脓血便,无发热咳嗽,无恶心呕吐,精神可,夜寐安,胃纳尚可,小便无殊,腹软,咽不红,舌淡红,苔白。治拟健脾化湿止泻。

处方:太子参6g,炒白术9g,白茯苓9g,炙甘草3g,煨葛根10g,藿香6g,煨木香3g,砂仁(后下)3g,诃子3g,炒米仁10g,车前子6g,山药10g,石榴皮6g。3剂。

二诊:患儿药后腹泻缓解,大便日解2次基本成形,胃纳可,一般情况可,咽不红,舌淡红,苔白。治拟原法出入,以上方加减巩固治疗。处方:太子参6g,炒白术9g,白茯苓9g,炙甘草3g,煨葛根10g,藿香6g,木香3g,砂仁(后下)3g,诃子3g,炒米仁10g,山药10g,防风3g,炮姜3g3剂。纳可便调,病去人安。

按语

患儿泄泻,无外感之症,舌淡红,苔白,证属脾虚湿困,故以七味白术散加味健脾涩肠止泻,药服3剂而泻止,药证相应,效如桴鼓。

PLEASE SELECT AN ITEM

PLEASE SELECT AN ITEM

七味白术散思维导图

七味白术散思维导图