归脾汤

功用

健脾益气,补血养心。

主治

1.心脾气血两虚证。心悸怔忡,健忘失眠,盗汗,体倦食少,面色萎黄,舌淡,苔薄白,脉细弱。

2.脾不统血证。便血,皮下紫癜,妇女崩漏,月经提前,量多色淡,或淋漓不止,舌淡,脉细弱。

解读

归脾汤健脾与养心并重,更具益气补血之功。方中人参、黄芪、白术、炙甘草补脾益气,以使营血生化有源;生姜、大枣补中健胃,以增强脾胃化生气血的功能;当归、龙眼肉补血养心而安神;酸枣仁、茯苓、远志宁心安神定志;木香行气醒脾开胃,又可防大量益气补血药滋腻妨碍脾胃功能,使补而不滞、滋而不腻。诸药配合,共成养心与健脾同施,益气与补血相融之剂。气旺脾健则营血生化有源,血能养心则神藏心宁,气血相融而阳能阴,使阴阳交泰,昼精夜寐,自无心悸、失眠、健忘等心神不宁之证。本方的配伍特点,一是心脾同治,重点在脾,使脾旺则气血生化有源,方名归脾,意在于此;二是气血并补,但重在补气,意即气为血之帅,气旺血自生,血足则心有所养;三是补气养血药中佐以木香理气醒脾,使补而不滞。

方论精选

清汪绂《医林纂要探源》:“脾不健则血不生,脾血不生则心无所用,是以有怔忡、健忘、惊悸、盗汗、发热、体倦、食少不眠诸证。以血少则木枯而魂离,木枯魂离则火炎而神荡,至于魂离神荡,则血且逐火妄行,而有吐衄、肠风、崩漏诸证。方中以参、术、甘、芪为主,皆以补脾生血,当归、龙眼以滋之,木香以舒其气,皆脾药也;其用茯苓(多用茯神)、枣仁、远志,则所以安心神以止其妄然忧思所以伤脾,而忧思者心也,心之用血无节以至脾之所化不足以供之,则脾伤矣,故引水济火以敛其心而安之,正所以使脾不至于伤,而安火亦所以生土。补中益气汤意主于气,而未尝不留心于血;此方意主于血,而未尝不先补其气,要皆以脾胃为主。其曰归脾者,药不皆入脾而用实归于脾,非使血归脾之说也。

清王子接《绛雪园古方选注》:“归脾者,调四脏之神志魂魄,皆归向于脾也。

盖五味入胃,必藉脾与胃行其津液,以转输于四脏。而四脏亦必先承顺乎脾,而为气化流行之根本。假如土者,生万物而法天地,为博厚之体,然无水则燥,无火则滥,无木则实,无金则死。《阴符经》曰:生者死之根,死者生之根也。参、术、神、草四君子汤,以健脾胃,佐以木香醒脾气,桂圆和脾血,先为调剂中州,复以黄芪走肺固魄,枣仁走心敛神,安固膈上二脏;当归入肝,芳以悦其魂,远志入

肾,辛以通其志,通调膈下二脏。四脏安和其神志魂魄自然归向于脾,而脾亦能受水谷之气灌溉四旁,荣养气血矣。独是药性各走一脏,足经方杂用经药者,以黄芪与当归、枣仁与远志,有相须之理,且黄芪味脾而气走肺,枣仁味入肝而色走心,故借用不悖。四君子汤用茯苓,改用茯神者,以苓为死气,而神得松之生气耳。”

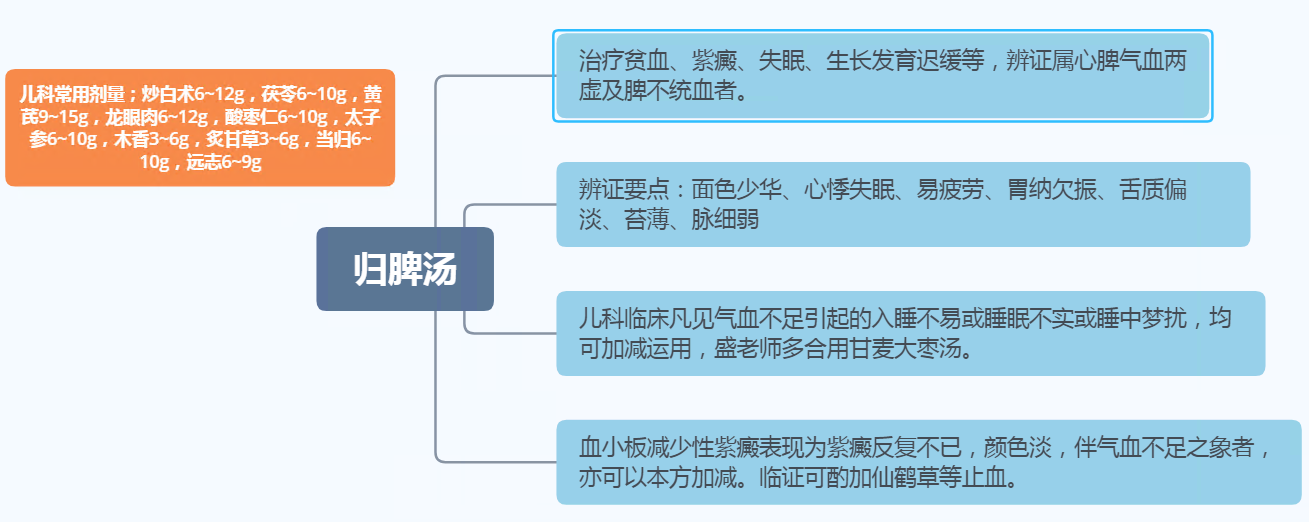

儿科应用

归脾汤儿科常用剂量:炒白术6~12g,茯苓6~10g,黄芪9~15g,龙眼肉6~12g,酸枣仁6~10g,太子参6~10g,木香3~6g,炙甘草3~6g,当归6~10g,远志6~9g。现代用法水煎,温服,每日2次。

盛老师临床以本方加减,用于治疗贫血、紫癜、失眠、生长发育迟缓等,辨证属心脾气血两虚及脾不统血者。临床以面色少华、心悸失眠、易疲劳、胃纳欠振、舌质偏淡、苔薄、脉细弱为辨证要点。

归脾汤治失眠以虚证为主,原方剂所载治思虑过度、劳伤心脾之失眠。儿科临床凡见气血不足引起的入睡不易或睡眠不实或睡中梦扰,均可加减运用,盛老师多合用甘麦大枣汤。

血小板减少性紫癜表现为紫癜反复不已,颜色淡,伴气血不足之象者,亦可以本方加减。临证可酌加仙鹤草等止血。

医案

患儿,李某,男,6岁。2014年10月24日初诊。入睡不易1年余。患儿面色欠华,夜寐不宁,入睡慢,胃纳欠振,大便易溏,每日1次。体重18kg,身高112cm。舌质淡红,苔薄腻脉细。近1年贫血,血红蛋白100106g/L。治法:益气健脾,养心安神拟方归脾汤加减。处方:炒白术10g,白茯苓10g,蜜黄芪10g,太子参9g,炙甘草6g,远志6g,酸枣仁9g,当归9g,木香6g,淮小麦30g,大枣15g.7剂。

二诊:患儿胃纳渐增,夜寐好转,以上方加减治疗2个月,诸症皆愈。

按语

患儿脾胃虚弱,生化乏源,心无所养,入睡不易,生长发育落后,以归脾汤加减益气健脾,补血养心。中州健,气血化源充足,心有所养,夜寐安宁,生长发育日趋正常。

PLEASE SELECT AN ITEM

PLEASE SELECT AN ITEM

归脾汤思维导图

归脾汤思维导图