犀角地黄汤

功用

清热解毒,凉血散瘀。

主治

热入血分证。

1.热扰心神,身热谵语,舌绛起刺,脉细数。

2.热伤血络,斑色紫黑、吐血、衄血、便血、尿血等,舌红绛,脉数。

3.蓄血瘀热,喜忘如狂,漱水不欲咽,大便色黑、易解等。

解读

犀角地黄汤原名芍药地黄汤,出自东晋陈延之《小品方》原书已佚,今见《外台秘要》引卷二《小品方》)。该方用于治疗伤寒及温病,应发汗而不发之,内有蓄血,其人脉大来迟,腹不满,自言腹满以及鼻出血,吐血不尽,内有瘀血,面黄,大便黑者。为热毒炽盛于血分、迫血妄行所致出血而设。叶天士《外感温热篇》云:“入血就恐耗血动血,直须凉血散血。”历代医家多认为该方是温病血分证之代表方,主要用于治疗热入血分证。近年来,由于方中主药犀角属稀缺、禁售之品,故多以水牛角代之,但仍不失其清热凉血、化瘀解毒之良方美誉。水牛角清心肝而解热毒,直入血分而凉血,为方中君药;臣以生地清热凉血,养阴生津;白芍养血敛阴,助生地凉血和营泄热;牡丹皮清热凉血,活血散瘀共为佐使。

四药合用,共成清热解毒、凉血散瘀之剂。

方论精选

唐王焘《外台秘要》卷二录《小品方》:“伤寒及温病应发汗而不汗之,内蓄血者,及鼻衄,吐血不尽,内余瘀血,面黄,大便黑,消瘀血方。”

明赵献可《医贯》:“犀角地黄汤乃是衄血之本方。若阴虚火动吐血或咳咯者,可以借于成功;若阳虚劳力及脾胃虚者,俱不宜。犀角水兽也,焚犀可以分水,可以通天。鼻衄之血,从任督而至巅顶,入鼻中,惟犀角能下入肾水,由肾脉而上引。地黄滋阴之品,故为对证。”

清吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》:“吐血之因有三:曰劳伤,曰努伤,热伤。劳伤以理损为主;努损以去瘀为主;热伤以清热为主。热伤阳络则吐衄;热伤阴络则下血,是汤治热伤也。故用犀角清心去火之本,生地凉血以生新血,白芍敛血止血妄行,牡丹皮破血以逐其瘀。此方虽曰清火,而实滋阴;虽日止血,而实去瘀。瘀去新生,阴滋火熄,可为探本穷源之法也。”

儿科应用

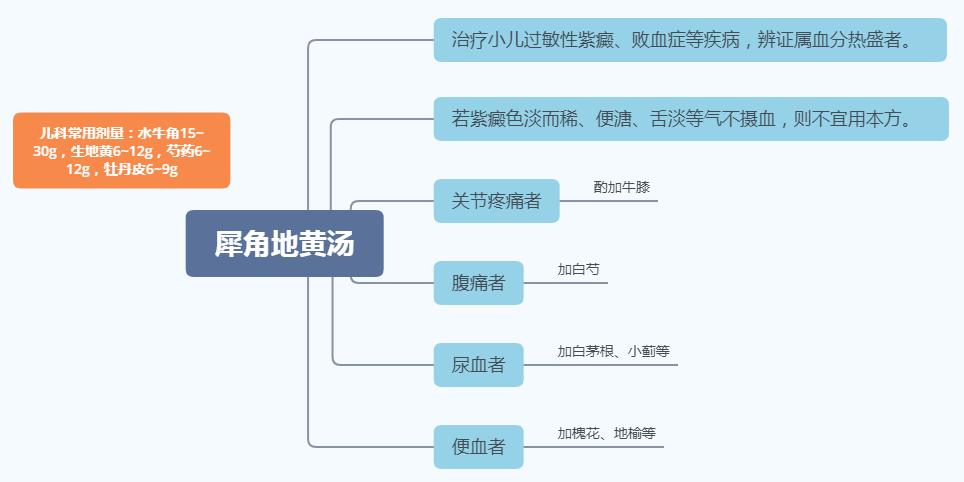

犀角地黄汤儿科常用剂量:水牛角15~30g,生地黄6~12g,芍药6~12g,牡丹皮6~9g。现代作汤剂,水煎,温服,每日2次;水牛角片先煎,余药后下。

盛老师临床常用于治疗小儿过敏性紫癜、败血症等疾病,辨证属血分热盛者。

犀角地黄汤用于治疗小儿紫癜的主要病机是热入血分,迫血妄行而发斑,故紫癜鲜红,量多或斑片状。若量少,瘀呈暗红色不甚鲜,犀角(水牛角代)不用或少用。并注意酌加荆芥、防风、羌活、独活等祛风药,尤其对外邪入里引起者。若紫癜色淡而稀、便溏、舌淡等气不摄血,则不宜用本方。临床上合并关节疼痛者,可酌加牛膝;合并腹痛者,加白芍;合并尿血者,加白茅根、小蓟等;合并便血者,加槐花、地榆等。治疗期间应防止外感,卧床休息,限制活动。目前临床因抗生素的及时应用,小儿败血症多不会发展至血分热盛的阶段,如高热反复不退,伴皮疹色红、舌红绛者亦可予犀角地黄汤加减。

医案

患儿,赵某,女,8岁。2013年4月10日初诊。双下肢紫癜2周余。在当地医院住院治疗,诊断为过敏性紫。治疗后皮疹渐消退。出院后,紫癜反复,以下肢为主,紫癜鲜红色、量多,无便血,咽红,纳便正常,尿检无殊。

舌质红,苔白腻,脉滑。辨证:湿热内蕴,热迫血行。治拟凉血清利,祛风化湿,以犀角地黄汤加味。处方:水牛角15g,生地黄9g,赤芍9g,牡丹皮9g,荆芥6g,防风6g,姜半夏9g,蝉蜕6g,白茅根30g茜草9g,紫草10g。14剂

二诊:治疗2周,患儿紫癜明显消退,偶发,量少,能自行消退,无腹痛,无关节痛,纳便正常,咽红,舌淡红,苔薄腻,脉细弦。尿检正常。治拟益气升阳,清热除湿。处方:姜半夏、炒白术、茯苓、甘草、柴胡、独活、防风、陈皮、紫草、白茅根、牡丹皮。颗粒剂各1包,7剂。继服7剂,病情稳定,紫癜已隐,舌净纳可,二便均调。随访半年,未见新发。

按语

患儿初诊时紫癜色鲜红、量多,咽红,便干,舌质红,苔白腻,脉细滑,中医辨证湿热内蕴,热邪炽盛,迫血妄行。方选犀角地黄汤加味。方中犀角地黄汤加紫草血清热,荆芥、防风、蝉蜕祛风泄热,清透达邪,白茅根、茜草凉血清利,姜半夏燥湿,佐制凉药。服药2周,紫癜明显消退,但湿热未尽,故二诊健脾升阳,清热除湿,另加凉血止血清利之品,标本兼顾。方证相应,效如桴鼓。

PLEASE SELECT AN ITEM

PLEASE SELECT AN ITEM

犀角地黄汤思维导图

犀角地黄汤思维导图