麻黄杏仁甘草石膏汤

功用

辛凉宣肺,清热平喘。

主治

表邪未解,肺热咳喘证。身热不解,有汗或无汗,咳逆气急,甚则鼻煽,口渴,舌质红,苔薄白或黄,脉浮滑而数者。

解读

麻黄杏仁甘草石膏汤可理解为麻黄汤去桂枝加石膏的一种运用。麻黄宣肺解表而平喘,石膏清泄肺胃之热以生津,药相辅相成,既能宣肺,又能泄热,同为君药。石膏用量倍于麻黄,不失为辛凉之剂,麻黄得石膏,则宣肺平喘而不助热;且石膏得麻黄,清肺热而不凉遏,又是相制为用。杏仁降肺气而平喘,配合麻黄,一宣一降,协助肺气宣降以止咳定喘,为臣药。炙甘草调和诸药,以保胃气,为佐使药。综观全方,药仅四味,配伍严谨,清宣降三法俱备,共奏辛凉宣泄、清肺平喘之功。

方论精选

清吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》:“石膏为清火之重剂,青龙、白虎皆赖以建功,然用之不当,适足以招祸。故青龙以无汗烦躁,得姜桂以宣卫外之阳也;白虎以有汗烦渴,须粳米以存胃中津液也。此但热无寒,故不用姜桂,喘不在胃而在肺,故于麻黄汤去桂枝之监制,取麻黄之开,杏仁之降,甘草之和,倍石膏之大寒,除内外之实热,斯溱溱汗出,而内外之烦热与喘悉除矣。” 蔡陆仙《中国医药汇海·方剂部》:“按仲师大论,于发汗后不可更行桂枝汤,汗出而喘,无大热者,麻杏石甘汤主之。柯韵伯于此则谓无汗而喘,大热盖汗出而喘者,热壅于肺也;无汗而喘者,热闭于肺也。壅于肺者,皮毛开,故表无大热。热闭于肺,则皮毛亦闭,故表热甚壮。是以不论有汗无汗,皆以麻杏石甘为主。盖以石膏清其里热;有汗者,得麻黄疏泄,而壅者亦宣;无汗者,得麻黄疏散,而闭者亦开;有杏仁以定喘,甘草以泻火,烦热无有不解者乎。 胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》:“麻杏石甘的这个喘顶厉害,一方面有表证,有麻黄证,一方面热往上壅,这个就是石膏证了。这就是麻黄汤的一个变方,麻黄汤把桂枝去了,里热则桂枝不能用,然后加石膏以解其里热,这个方剂,就是麻黄汤的一种去加法,去桂枝加石膏。”

儿科应用

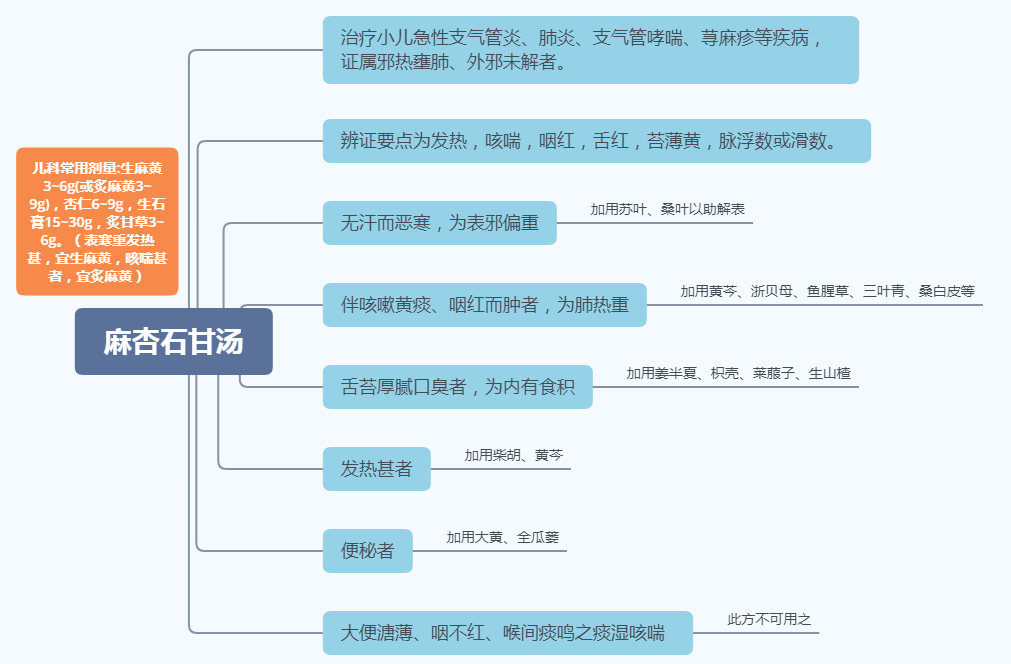

麻黄杏仁甘草石膏汤儿科常用剂量:生麻黄3~6g(或炙麻黄3~9g),杏仁6~9g,生石膏15~30g,炙甘草3~6g表寒重发热甚,宜生麻黄,咳喘甚者,宜炙麻黄。常规水煎,温服,每日2次。 盛老师临床常以麻黄杏仁甘草石膏汤为基础方加减,用于治疗小儿急性支气管炎、肺炎、支气管哮喘、荨麻疹等疾病,证属邪热壅肺、外邪未解者。其辨证要点为发热,咳喘,咽红,舌红,苔薄黄,脉浮数或滑数。 如无汗而恶寒,为表邪偏重,可加用苏叶、桑叶以助解表;伴咳嗽黄痰、咽红而肿者,为肺热重,可加用黄芩、浙贝母、鱼腥草、三叶青桑白皮等;舌苔厚腻口臭者,为内有食积,可加用姜半夏、枳壳莱菔子、生山楂;发热甚者,加用柴胡、黄芩;便秘者,可加用大黄、全瓜蒌。对于大便溏薄、咽不红、喉间痰鸣之痰湿咳喘,此方不可用之。

医案

患儿,薛某,男,2岁。2017年10月10日初诊。发热咳嗽3天。发热,峰值39.0℃,微恶寒,每至入夜咳嗽增多,咳剧伴喘息,口臭,大便干结,咽红,舌红,唇红,苔白腻,指纹紫红。治拟疏宣解表,清肺化痰。处方:炙麻黄4g,杏仁6g,石膏(先煎)15g,生甘草3g,桔梗3g,浙贝母6g,柴胡6g,黄芩6g,姜半夏6g,生麦芽9g,炒枳壳3g。3剂。 二诊:喘平,热退,咳嗽明显减少,喉间有痰,大便通畅,胃纳欠振,舌淡红,苔薄腻,指纹淡紫。前方去麻黄、石膏、柴胡,加茯苓、陈皮,5剂而愈。

按语

10月秋末,小儿感受风寒之邪而致咳嗽、发热、恶寒、入夜咳嗽增多,平素大便干结,唇红,口臭,内有积热。感邪后入里化热,证属风寒未尽,痰热蕴肺,故以麻黄杏仁甘草石膏汤为主方,宣肺解表,清热平喘。

PLEASE SELECT AN ITEM

PLEASE SELECT AN ITEM

麻杏石甘汤思维导图

麻杏石甘汤思维导图